京都山科四宮・明正天皇ご祈願本尊聖観音(伝聖徳太子作)

西暦859年、仁明天皇第四皇子人康(さねやす)親王が、安祥寺一画に聖徳太子作と伝わる念持仏を安置し隠棲されました。その創建からしばらく荒廃の時代を迎えますが、江戸時代初期、江曲真慶という僧がその本尊を守る庵を営み、再興します。徳川家康のひ孫である江戸時代の女帝明正天皇は江曲真慶和尚に帰依、立派な堂宇や仏像、調度品を寄進しました。その一つ「十禅寺縁起絵巻」は2025年京都市の文化財に指定されました。

伊勢物語 第七十八段 「山科の宮」舞台となった琵琶ゆかりの寺

あかねども いわにぞかふる いろみえぬ こころをみせむ よしのなければ

十禅寺縁起絵巻について

令和7年3月、京都市の有形文化財に指定された十禅寺所蔵のこの絵巻は、長らく京都国立博物館に保管されていましたが、指定のための調査で十禅寺に眠っていた下絵が再発見され下絵も合わせて附として指定されることとなりました(紙本著色十禅寺再興縁起 一巻 附 紙本淡彩十禅寺再興縁起下絵 一括)。江戸時代のはじめ明正院が山本素軒に描かせ、亡くなる寸前に完成した全長10mの絵巻です。

山伏のお寺、修験宗とは

- 山岳修行や滝行にて霊験を得る

- 社会人として労働する半僧半俗

- 皇族貴族の祈願を護摩にて祈祷

十禅寺と琵琶

- 琵琶法師の祖と慕われた人康親王創建

- 江戸時代と推測される平家琵琶を所蔵

- 3月下旬「天月祭」で四ノ宮琵琶奉納

平安時代、仁明天皇の第四ノ宮、人康親王は聖観音を念持仏に安祥寺に庵を持ち隠棲されました。鎌倉時代、平家琵琶の祖とされる生仏は、日吉参籠の際、崇敬した十宮神を日吉社から四ノ宮の地に勧請した(十禅師社)と『山州名跡志』や 『都芸泥赴』の記述に見えています。その後乱世に民家でかくまわれていた本尊が、江戸時代初期、江曲真慶という僧に託され、現在の境内地に庵が築かれました。その僧を厚く信頼し帰依した明正天皇によって、「楊柳山十禅寺」として再興されることとなりました。寺名由来は鎌倉期の十禅師社と言えるのかもしれません。

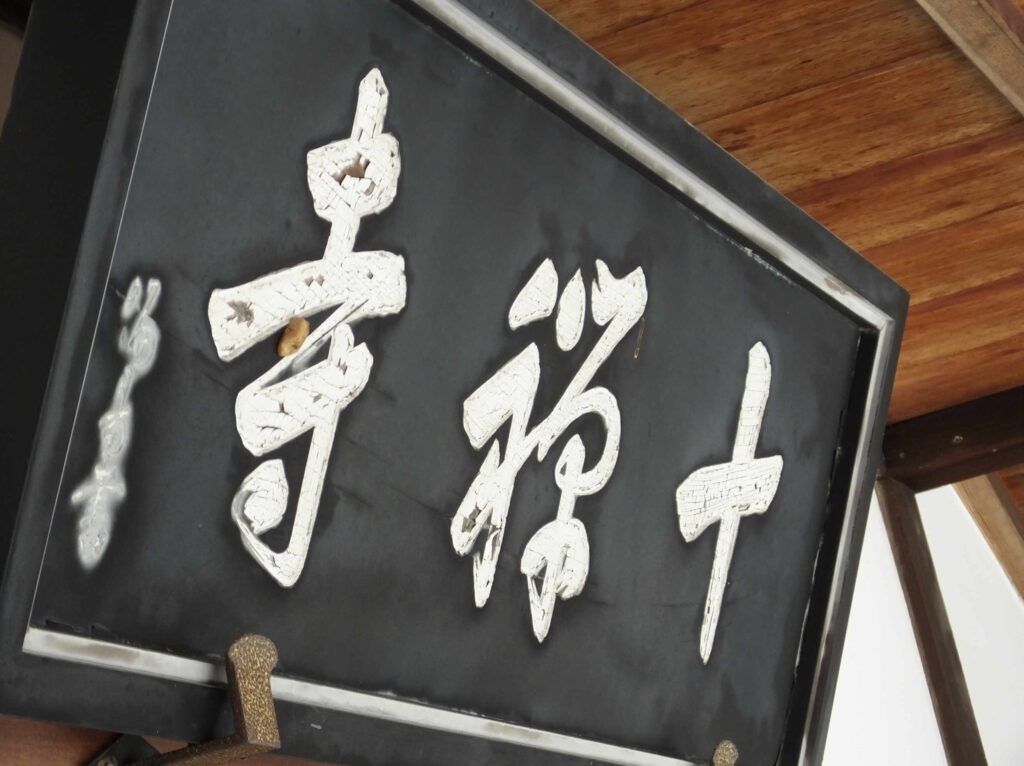

楊柳山 十禅寺

Copyright © 2025 Juzenji All Right Reserved.

見学, 御朱印、法話, 琵琶演奏等、来訪の際ご遠慮なくお訪ねください。

縁起絵巻の修理

京都国立博物館内にて修繕が予定されています。皆様のご関心とご協力を宜しくお願いいたします。