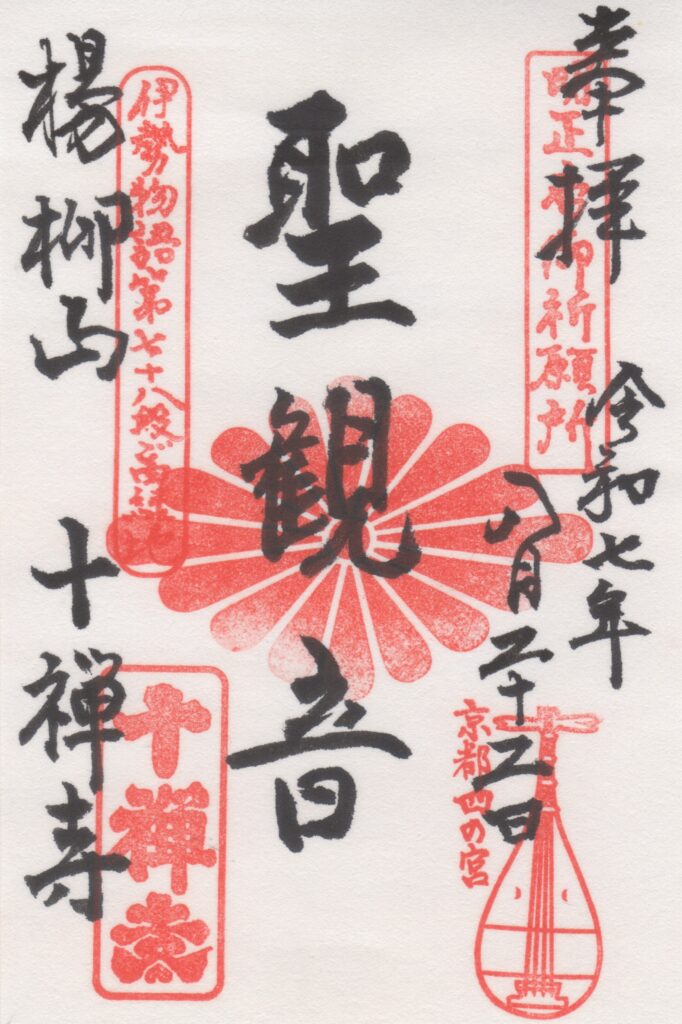

徳川家康公のひ孫で御水尾帝と東福門院の娘、明正天皇御祈願の本尊「聖観音」

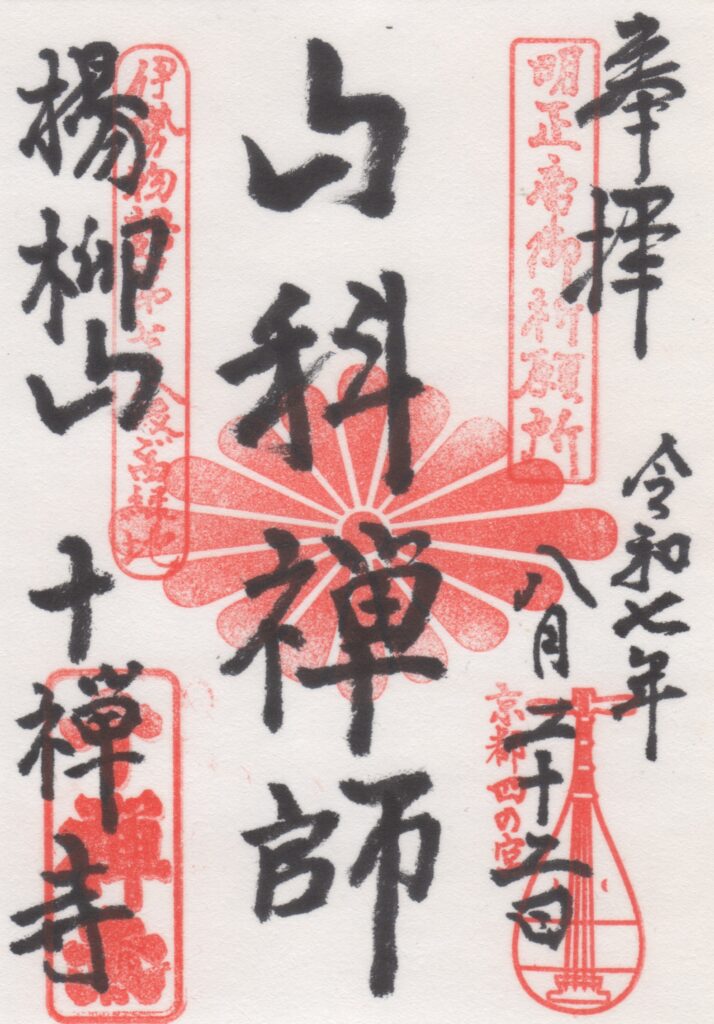

平安時代初期の859年に山科に隠棲された当山開祖仁明天皇第四の宮「山科禅師」

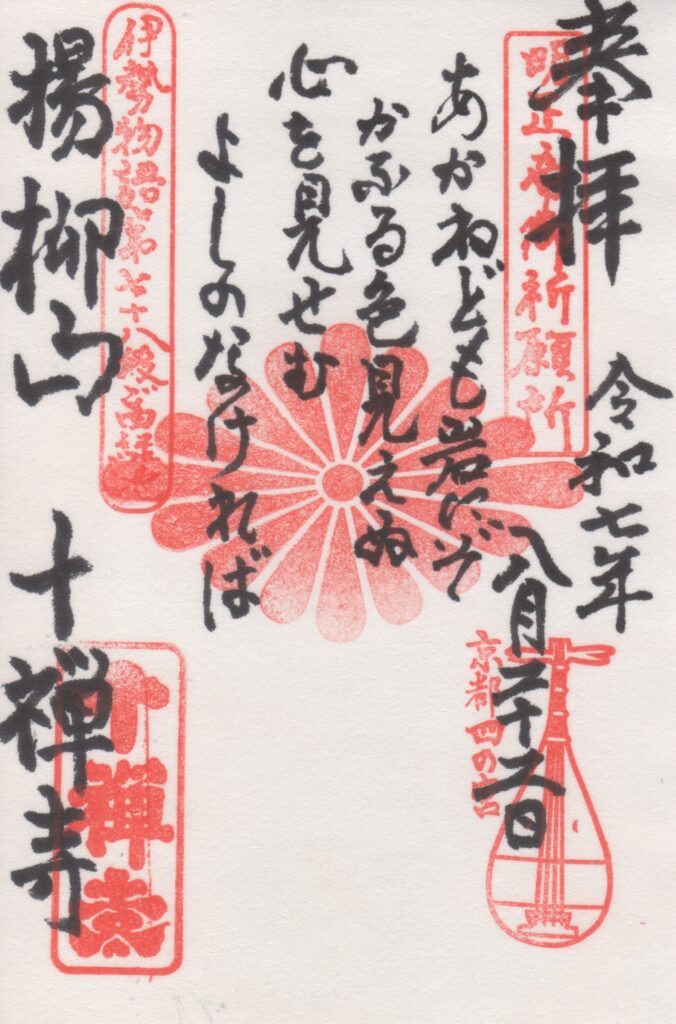

開祖人康親王がモデルといわれる伊勢物語第78段「山科の宮」中の業平和歌より

あかねども いわにぞかふる いろみえぬ こころをみせむ よしのなければ

飽き足りないくらいにたくさんの気持ちをこの岩にのせて岩に換えて御献上いたします。心というものはなかなか目には見えないものですけれども、どうかこの気持ちをお受け取りください。

伊勢物語 第78段「山科の宮」あらすじと解説:

かつて宮中で親王に仕えていた藤原常行は、姉の法事が安祥寺で行われた帰りに、出家して山科に住む親王の山荘へ立ち寄ることになりました。手ぶらでは忍びないと、以前より屋敷にとってあった大きな庭石を家来に持って来させます。ただ献上するだけでは面白みがないと、居合わせた家来たちに気の利いた歌を詠むよう募ったところ、在原業平が名乗り出て詠んだ和歌です。

在原業平は、平城天皇の孫にあたり、時の事変後、苦労を強いられますが、持ち前の器量と裁量で世を生き抜き、後世の物語りに多く登場する人物として知られます。六歌仙の一人とされ、山科の北の山中に業平谷という地名があります。

小野小町や僧正遍照、(良岑宗貞)大伴黒主らと同時代に生きた歌人であり貴族の一人です。百人一種の「千早ぶる 神代もきかず 龍田川 からくれなゐに 水くくるとは」の作者としても有名です。